四大石窟:中華文化藝術(shù)的歷史瑰寶?

莫高窟(敦煌)、云岡石窟(大同)、龍門石窟(洛陽)、麥積山石窟(天水)合<愛尬聊_知識大全>稱中國四大石窟,是以我國古代佛教文化為特色的巨型石窟以示景觀,是中國古代漢族傳統(tǒng)文化藝術(shù)的歷史瑰寶。

莫高窟(敦煌)

莫高窟,俗稱千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌,被定為20世紀最有價值的文化發(fā)現(xiàn),以精美的壁畫和塑像聞名于世享有“東方盧浮宮”之稱。它始建于十六國的前秦時期,歷經(jīng)十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建,形成巨大的規(guī)模,現(xiàn)有洞窟735個,壁畫4.5萬平方米、泥質(zhì)彩塑2415尊,是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的佛教藝術(shù)圣地。近代以來又發(fā)現(xiàn)了藏經(jīng)洞,內(nèi)有5萬多件古代文物,由此衍生專門研究藏經(jīng)洞典籍和敦煌藝術(shù)的學(xué)科——敦煌學(xué)。但在近代,莫高窟受到騙娶盜竊,文物大量流失,其寶藏遭到嚴重破壞。1961年,莫高窟被公布為第一批全國重點文物保護單位之一。

云岡石窟(大同)

云岡石窟是當時統(tǒng)治北中國的北魏皇室集中全國技藝和人力、物力所雕鑿,是由一代代、一批批的能工巧匠創(chuàng)造出的一座佛國圣殿,云岡石窟一共有20窟,其中第三窟是云岡最大的石窟,第五六窟為雙窟,窟內(nèi)壁畫精美絕倫,四壁滿雕佛龕、佛像,是云岡石窟中最有代表的石窟。

龍門石窟(洛陽)

龍門石窟始開鑿于北魏孝文帝遷都洛陽(公元494年)前后,后歷經(jīng)東西魏、北齊、北周,到隋唐至宋等朝代,又連續(xù)大規(guī)模營造達400余年之久,密布于伊水東西兩山的峭壁上,南北長達1公里。龍門石窟共有97000余尊佛像,最大的佛像高達17.14米,最小的僅有2厘米。

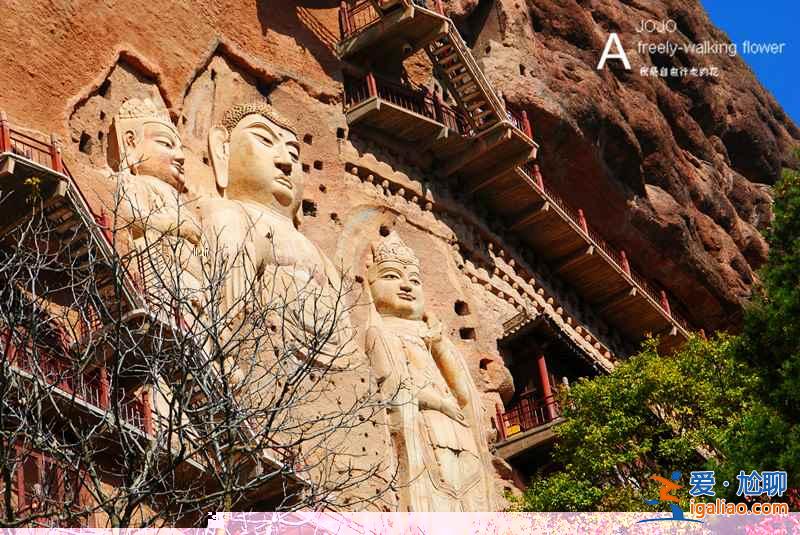

麥積山石窟(天水)

麥積山石窟被稱為“東方雕塑館”,窟龕鑿于高20-80米、寬200米的垂直崖面上。存有窟龕194個,其中東崖54窟,西崖140窟,泥塑、石胎泥塑、石雕造像7800余尊,最大的造像東崖大佛高15.8米,壁畫1000余平方米。

以麥積山石窟為主的景區(qū)總面積達215平方公里,形成麥積山、仙人崖、石門、曲溪、街亭溫泉5個風景區(qū),18個主要游覽小區(qū),20個外圍游覽點構(gòu)成。