美科學家團隊重提“室溫超導” 這回能獲科學界認可嗎??

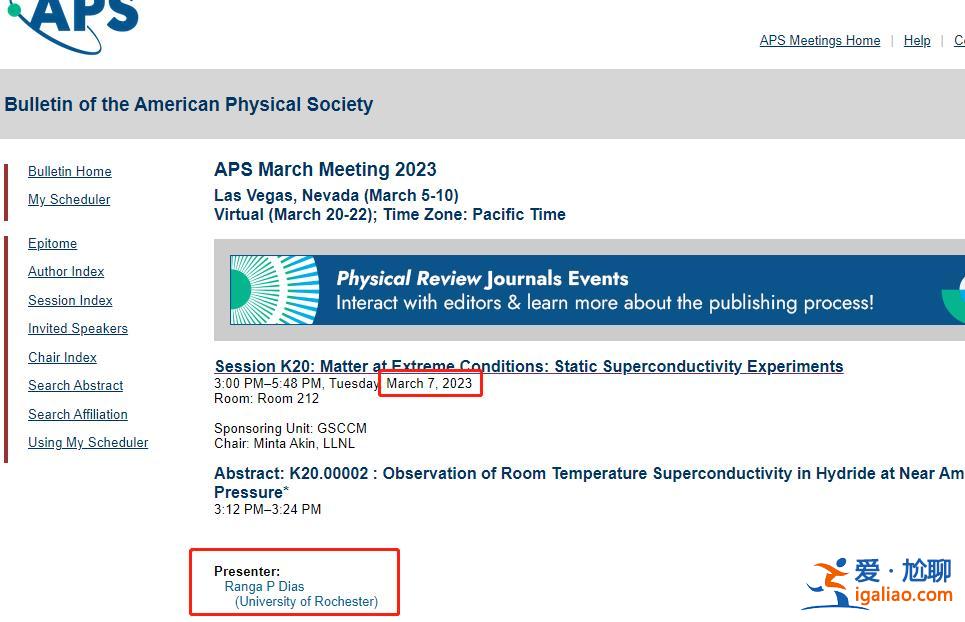

據美國物理學會網站報道,當地時間周二,羅切斯特大學的物理學家蘭戈迪亞茲(Rango Diaz)在拉斯維加斯舉行了一場題為“靜態超導實驗”的報告會。

這個話題引起了與會嘉賓的關注。從部分網友的推特來看,本次報告直播爆棚,觀眾遠遠超出預期,可見對室溫超導話題的重視。

什么是超導?

“超導”導體是在一定溫度下電阻為零的狀態。在實驗中,如果導體電阻的測量值低于10-25,可以認為電阻為零。需要指出的是,大部分物質只有達到一定的低溫才會出現這種狀態。

所以超導最重要的閾值是溫度。近年來,越來越多的超導材料問世,不斷刷新臨界溫度。迪亞茲的團隊宣布在2020年實現室溫超導,但仍然需要很大的壓力。

如果他們最終開發出對環境要求更低的超導材料,對人類來說將是“革命性的”。它可以大大降低功耗,顯著提高電子產品的性能,甚至可以幫助人類尋求宇宙起源等科學問題。

“室溫下的新型超導材料”

APS網站上的會議摘要顯示,迪亞茲團隊開發的新材料可以在更寬<愛尬聊_百科>松的環境條件下表現出超導性。

據美國《科學新聞》報道,迪亞茲的團隊在最新的實驗中開發了一種由氫、氮和镥制成的材料。“看起來,在21攝氏度左右的溫度和10千帕的壓力下,它可以進入超導狀態。”

報告指出,雖然10千帕約為常壓環境的1萬倍,但遠低于其他室溫超導體通常需要的數百萬倍。迪亞茲說,“這是可用于實際應用的新材料的開始。”

一度讓科學界“白高興了一場”。

不過,報道強調,這項研究可能會受到非常嚴格的審查,因為上面提到的迪亞茲團隊2020年的研究報告。

當時,迪亞茲的團隊聲稱已經開發出一種由碳、氫和硫制成的材料,在大約15攝氏度和267千兆帕的溫度下,其電阻急劇下降甚至消失。

這份報告被頂級科學雜志《自然》發表后,一度大受歡迎,但也引發了巨大爭議,科學界懷疑部分數據可能造假。后來,迪亞茲的團隊在2020年11月20日更正了這篇文章。

去年2月,《自然》在論文中附上了編輯說明,表示正在調查數據問題,建議讀者在引用時謹慎。9月,《自然》不顧迪亞茲及其合著者的反對,撤回了該報告。