種樹會(huì)耗光土壤水分?

第一財(cái)經(jīng)消息,第29個(gè)世界防治荒漠化與干旱日之際,國家林業(yè)和草原局就“沙漠里應(yīng)該大面積植樹造林”的說法進(jìn)行公開辟謠。

中國林業(yè)科學(xué)研究院荒漠化研究所所長、國家林業(yè)和草原局荒漠生態(tài)系統(tǒng)與全球變化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任吳波研究員表示,根據(jù)科學(xué)界的普遍共識(shí),沙漠是在干旱氣候條件下長期環(huán)境演變的結(jié)果,造成沙漠環(huán)境中植被低矮稀疏的主要原因是氣候干旱缺水。

吳波說,沙漠地區(qū)不缺土壤,風(fēng)沙土本身就是一種土壤類型。我國干旱區(qū)分布著大面積的沙漠和戈壁,年降水量只有不到200毫米,僅靠天然降水無法支撐大量樹木生長,大面積或高密度種樹會(huì)降低地下水位,耗光土壤水分,導(dǎo)致沙漠生態(tài)系統(tǒng)崩潰。

“科學(xué)研究早已證明,只有受氣候變化或人類活動(dòng)影響形成的荒漠化土地,才有可能治理和需要治理,治理方式也并不局限于種樹,應(yīng)該喬灌草結(jié)合。”吳波說,荒漠化治理應(yīng)該“以水定綠”,即恢復(fù)的植被不能超出當(dāng)?shù)氐乃Y源承載力,而對(duì)于天然的沙漠戈壁,保持其原始狀態(tài)和生態(tài)系統(tǒng)的完整性,讓在其中生存的動(dòng)植物不被打擾才是最好的選擇。我們應(yīng)該始終堅(jiān)持宜林則林、宜草則草、宜灌則灌、宜荒則荒的原則,科學(xué)防治荒漠化。

中國是荒漠化最嚴(yán)重的國家之一,全國荒漠化土地面積257.37萬平方公里,占國土面積的26.81%。沙化土地面積168.78萬平方公里,占國土面積的17.58%。

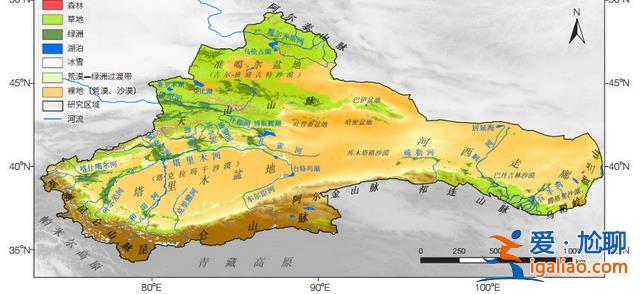

我國西北干旱區(qū)概圖 資料來源:中國科學(xué)院

國家林草局17日公布的數(shù)據(jù)顯示,十八大以來,我國累計(jì)完成防沙治沙任務(wù)2033萬公頃,53%的可治理沙化土地得到治理。與2009年相比,沙區(qū)平均植被蓋度上升2.6個(gè)百分點(diǎn),京津風(fēng)沙源治理工程區(qū)20年間林草綜合植被蓋度由39.8%提高到45.5%,三北工程區(qū)森林覆蓋率由1978年的5.05%提高到13.84%,重點(diǎn)治理區(qū)實(shí)現(xiàn)了由“沙進(jìn)人退”到“綠進(jìn)沙退”歷史性轉(zhuǎn)變。

北京林業(yè)大學(xué)一位專家對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,前一階段社會(huì)廣泛關(guān)注的“寧夏萬畝樹木”所在地,屬典型的內(nèi)陸干旱沙漠氣候,降雨少、蒸發(fā)量大,具有明顯的季節(jié)性干旱等惡劣自然氣候特征,對(duì)提高造林成活率和促進(jìn)幼林生長妨礙極大。即便在造林區(qū),也應(yīng)堅(jiān)持“適地適樹”這一生態(tài)學(xué)基本原則,根據(jù)各種沙地不同的立地條件和樹種的生物學(xué)特性,將抗旱及適生樹種列為主要造林樹種。

中國林科院防沙治沙專家楊文斌表示,治沙要采用適地適樹的原則,低密度覆蓋治沙,盡量選取鄉(xiāng)土樹種,喬、灌、草結(jié)合,增加植被多樣性,提升固沙效果,因地制宜,宜喬則喬、宜灌則灌、宜荒則荒。

荒漠化防治是一個(gè)全球性的問題和難題。上述專家表示,我國沙化土地面積大、分布廣、程度重,氣候干旱少雨,蒸發(fā)量大,水資源總量相對(duì)較少且分布不均,防治形勢依然嚴(yán)峻。

第六次全國荒漠化和沙化調(diào)查結(jié)果顯示,全國現(xiàn)有沙化土地168.78萬平方公里,約占國土總面積的17.58%,分布于30個(gè)省、927個(gè)縣,影響近4億人口的生產(chǎn)生活,嚴(yán)重影響國家生態(tài)安全和區(qū)域<愛尬聊_百科全書>經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。目前,我國荒漠生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)處于初級(jí)階段,穩(wěn)定性較差。加上區(qū)域水資源矛盾突出,不合理的人為活動(dòng)仍然存在,防沙治沙還處于攻堅(jiān)克難階段。

國家林草局三北局一級(jí)巡視員武愛民日前在接受媒體采訪時(shí)介紹,過去一段時(shí)間,人們?cè)谂c風(fēng)沙抗?fàn)幍倪^程中,處于被動(dòng)防御和重治輕防的狀態(tài)。一是沒有全國或者區(qū)域性的防沙治沙規(guī)劃,主要以社隊(duì)和群眾自發(fā)性的形式進(jìn)行沙化治理,缺乏有效的組織和統(tǒng)一的行動(dòng);二是邊治理邊破壞,甚至破壞遠(yuǎn)大于治理速度;三是受限于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技以及理念等基礎(chǔ)條件的困頓,治理沙化缺乏有效手段。

“一些人甚至片面地認(rèn)為,只要種了樹,哪怕是‘用水澆大’,就能形成小氣候,帶來降水、防風(fēng)固沙。完全不顧及當(dāng)?shù)氐乃摹夂虻葪l件制約。”上述林草專家說。

航拍寧夏大面積沙化土地。攝影/章軻

2021年6月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于科學(xué)綠化的指導(dǎo)意見》明確,應(yīng)遵循生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)在規(guī)律開展林草植被建設(shè),著力提高生態(tài)系統(tǒng)自我修復(fù)能力和穩(wěn)定性。堅(jiān)持因地制宜、適地適綠,充分考慮水資源承載能力,宜喬則喬、宜灌則灌、宜草則草。

指導(dǎo)意見提出,年降水量400毫米以下干旱半干旱地區(qū)的綠化規(guī)劃要經(jīng)過水資源論證,以雨養(yǎng)、節(jié)水為導(dǎo)向,以恢復(fù)灌草植被為主,推廣喬灌草結(jié)合的綠化模式,提倡低密度造林育林,合理運(yùn)用集水、節(jié)水造林種草技術(shù),防止過度用水造成生態(tài)環(huán)境破壞。干旱缺水、風(fēng)沙嚴(yán)重地區(qū)要優(yōu)先選用耐干旱、耐瘠薄、抗風(fēng)沙的灌木樹種和草種。北方防沙帶要加大封禁保護(hù)力度。

“我們不能把所有功能統(tǒng)統(tǒng)附加到一片森林上。”水土保持專家、北京林業(yè)大學(xué)教授余新曉表示,應(yīng)該把“綠化”放在國土空間優(yōu)化的格局來考慮,而不是單純的植樹播綠。因?yàn)椴⒉皇撬械胤蕉歼m合大面積植樹造林,有些地方要宜林則林、宜灌則灌、宜草則草、宜荒則荒、宜裸則裸、宜沙則沙。

余新曉介紹,理論上說,年降雨量400毫米以上的區(qū)域?qū)贊駶櫚霛駶櫟膮^(qū)域,自然植被是森林;200毫米到400毫米之間屬半干旱區(qū),自然植被是灌木,一般不會(huì)成片出現(xiàn)喬木,即使有也是散生、稀疏的;200毫米以下是干旱區(qū),自然植被以草本植物為主;低于100毫米就是極干旱區(qū),草本分布也很少,不會(huì)出現(xiàn)大面積草原。

今年初,國家林草局、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部七部門聯(lián)合印發(fā)的《全國防沙治沙規(guī)劃》也明確提出,對(duì)于人為活動(dòng)不頻繁的原生沙漠、戈壁等自然遺跡,強(qiáng)化保護(hù),不要人為干預(yù)。對(duì)于人為活動(dòng)較為頻繁但不具備治理?xiàng)l件的,以及因保護(hù)生態(tài)的需要不宜開發(fā)利用的連片沙化土地,有計(jì)劃地劃定為封禁保護(hù)區(qū),實(shí)行封禁保護(hù)。