首個人類胚胎模型生成 流水線“造人”成真??

中國新聞周刊消息,當地時間6月14日,在美國波士頓舉行的國際干細胞研究學會年會上,劍橋大學和加州理工學院教授馬格達雷娜·澤尼克-格茨宣布了其團隊近期的研究成果。她表示,其團隊創建了全世界首個具備羊膜和生殖細胞的人類胚胎模型,并發布了未經同行評議的預印本論文。

幾乎同一時期,以色列魏茨曼科學研究所雅各布·漢納團隊、中國昆明理工大學靈長類轉化醫學研究院李天晴團隊、美國匹茲堡大學醫學院副教授莫·易卜拉欣卡尼團隊,也相繼發表預印本文章,公開相似的研究成果。

傅劍平是密歇根大學安娜堡分校生物醫學工程系教授。2017年,他和團隊共同構建了世界上第一個三維、但不完整的人類胚胎模型,在該領域引發轟動。他還曾擔任國際干細胞研究學會指南工作組成員。傅劍平對《中國新聞周刊》說,6年來,他目睹了類胚胎模型這一前沿領域的飛快進展, “快到政策監管已跟不上它的發展速度”。但他同時表示,現在的人類胚胎模型,離真正發展為一個鮮活的生命還有很長的距離。

完整人類胚胎模型首次活到14天

如果以周計算,一個新生命是這樣誕生的:精子和卵子結合后,第一周,受精卵迅速分裂、發育,形成中空的囊胚。大約從第二周起,囊胚開始著床,即進入子宮,以便從母體吸收營養。受精第14天時,囊胚已分化出了滋養層、上胚層和下胚層細胞。第三周起,胚胎進入原腸胚階段,上述三種胚層細胞會發展為不同的器官,比如,外胚層發育成皮膚、眼睛等,中胚層發育成排泄、循環系統等,內胚層發育為呼吸道、肝臟等。

一直以來,囊胚進入子宮后,受倫理和技術限制,人類該階段的早期胚胎發育機制都是難以破解的“黑匣子”。人們了解的相關知識,只能來自于對其他哺乳動物胚胎的研究。昆明理工大學靈長類轉化醫學研究院教授李天晴向《中國新聞周刊》介紹,臨床數據顯示,約30%的人類胚胎無法成功著床,在胚胎著床后的一兩周內,還有約30%的人自然流產,原因無從得知。

近年來,國內外多個研究團隊希望借助胚胎干細胞,生成人類早期胚胎的“復制品”,模擬胚胎自然發育,尋找早期流產和胎兒先天性缺陷的成因。此外,胚胎模型也有助于解釋細胞分化的機制,促進再生醫學發展。

近期,上述四個研究團隊都表示在實驗室生成了著床后的胚胎模型,主要差別在于實驗方式的不同。澤尼克-格茨團隊使用轉基因技術,將兩個成熟細胞轉化為具有胚胎形態的誘導多能干細胞,再與一個胚胎干細胞結合,生成胚胎模型。易卜拉欣卡尼團隊則對誘導多能干細胞進行基因改造,形成胚胎和胚外組織,模擬胚胎發育。李天晴向《中國新聞周刊》介紹,該團隊通過模擬囊胚的結構,將三種胚層細胞組合,使其在合適實驗條件下,生成人類胚胎模型,“在外觀和結構上和人類真實的胚胎非常相似”。漢納團隊與李天晴團隊的實驗方式相似。

但目前,這四項研究均未通過同行評議。當地時間6月16日,多位發育生物學家通過英國非營利機構《科學媒介中心》,表達了對澤尼克-格茨和漢納團隊預印本論文的看法。德國馬斯克·普朗克分子細胞生物學與遺傳學研究所博士杰西·維弗利特認為,漢納團隊使用化學混合物將胚胎干細胞帶入正確的狀態,似乎比使用轉基因效果更好。巴塞羅那大學遺傳學教授杰瑪·馬凡尼也認為,從預印本來看,漢納團隊的胚胎模型結構上更像自然胚胎,而澤尼克-格茨小組胚胎模型的結構較差。

在傅劍平看來,這四個小組的成果,尤其是漢納團隊和李天晴團隊構建的模型,能夠模擬完整的人類胚胎從著床到原腸胚開始階段,是這些研究與過去相比最令人振奮的地方。

合成人類胚胎模型已發展多年。2017年3月,澤尼克-格茨團隊在美國《科學》雜志發表研究成果,其團隊將小鼠的胚胎干細胞和滋養層干細胞放在同一個培養皿中,讓它們“對話”,這些干細胞自主發育,實現了人類第一次在體外構建人造小鼠胚胎。李天晴告訴《中國新聞周刊》,澤尼克-格茨的實驗是該領域極為重要的突破,此后,越來越多團隊投身合成胚胎的研究。

2017年,傅劍平研究團隊構建了第一個三維的人類胚胎模型,類胚胎發展到第二周,形成了羊膜囊及原腸胚開始發育的一些特征。不過,傅劍平向《中國新聞周刊》介紹,當時,他們團隊的成果缺乏構成胎盤的滋養層細胞,生成的是一個不完整的胚胎模型。

此外,科學家也在努力延長胚胎模型在體外的存活時間。2021年,美國得克薩斯西南醫學研究中心教授吳軍團隊和澳大利亞蒙納士大學教授何塞·波羅團隊在《自然》雜志分別發表論文,生成了完整的囊胚模型。李天晴介紹,直到2022年,相關研究還停留在類囊胚階段,讓類囊胚持續發育到著床,效果并不好。

2022年9月,漢納和澤尼克-格茨團隊先后利用小鼠胚胎干細胞生成胚胎模型,與受精第8.5天的真實小鼠胚胎相似。澤尼克-格茨團隊表示,合成小鼠胚胎發育出了大腦和跳動的心臟,相當于進入人類胚胎的原腸胚階段。這些突破直接推動了人類胚胎模型的發展。漢納團隊在預印本中提到,此次研究,他們重復了合成小鼠胚胎的方法。在傅劍平看來,此次四個團隊能幾乎同時產出研究成果,正是因為“萬事俱備”。該領域的研究者已經可以將自然人類胚胎體外培養時間從7天延長到14天,而且,相關研究在小鼠和非人類靈長類動物胚胎模型的方向上取得了突破進展。如今很多相關技術開始運用到人類胚胎模型上。

但多位專家強調,目前的人類胚胎模型,并不等于真實的人類胚胎。檢驗<愛尬聊_讓生活聊出新高度>人類胚胎模型與自然胚胎是否相似,一個核心標準是,驗證合成胚胎模型能否持續發育,成長為胎兒。但因技術和倫理限制,各個實驗室只能將合成胚胎模型培養至第14天便銷毀。傅劍平介紹,目前,研究者只是觀察胚胎模型的形狀、細胞數量和組成、細胞的三維結構是否與自然胚胎相似。在此前提下,研究者還會觀察模型的蛋白質、基因表征等,進一步判斷兩者相似度。

李天晴告訴《中國新聞周刊》,他們將合成的人類胚胎模型與自然胚胎發育的照片對比,觀察到兩者結構高度相似,“但結構相似不代表它們是一樣的”。這其中的一大難題是,合成人工胚胎的研究尚處于初步階段,“我們甚至都不知道,受精后第二周的人類自然胚胎長什么樣,沒有參考資料,也缺乏研究手段”。李天晴介紹,此次研究中,他們優化了實驗條件,顯著提升了類胚胎存活到14天的有效率,但對哪些因素會影響胚胎發育,仍需進一步研究。

馬格達雷娜·澤尼克-格茨。圖/劍橋大學

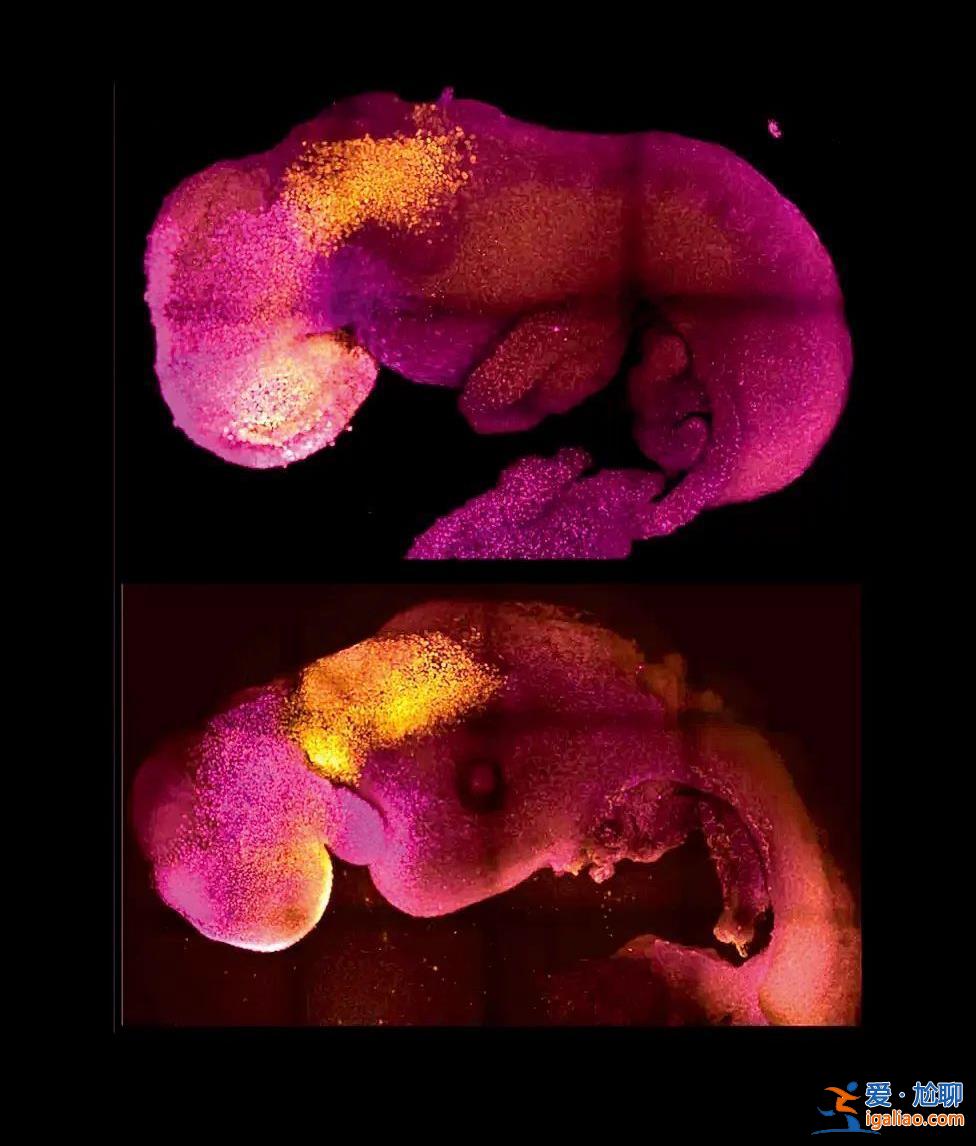

受精第8天時,自然的與人工合成的小鼠胚胎看起來相似,兩者均可見大腦與心臟結構。圖/Amadei and Handford

胚胎模型會長成嬰兒嗎?

合成人工胚胎領域的每一次發展,都伴隨著激烈的倫理爭議。隨著人類胚胎模型存活時間的延長,與真實胚胎的形狀越來越像,人們擔憂,胚胎模型是否有一天會長成真正的嬰兒?就像赫胥黎在《美麗新世界》中所描寫的反烏托邦世界,人類在名為“繁育中心”的胚胎工廠,以流水線的方式繁殖后代。

2019年~2021年,傅劍平擔任ISSCR指南工作組成員。他對《中國新聞周刊》提到,ISSCR并不認同合成人工胚胎的表述,更傾向于稱其為“胚胎模型”。這能更準確反映出多數實驗者的目的——創建的并非一個“胚胎”,而是一個模型,避免公眾恐慌。而且,ISSCR指南明確,禁止將人類研究胚胎模型、人類-動物嵌合胚胎移植到動物或人類子宮中。

近期發表相關成果的科學家也都強調,他們并不打算將胚胎模型植入人類子宮中。李天晴表示,研究胚胎模型的目的,是為了研究著床發育失敗、早期器官發育的機制,未來探索在體外構建類器官,用于研究人類發育和藥物毒理學、藥物篩選測試等。

此外,過去40多年,“14天規則”是一項被廣泛接受的人類胚胎培養的國際倫理原則。早在1984年,英國政府為回應大眾對試管嬰兒的恐慌,將“14天”規定為體外受精的人類胚胎存活的時間界限,寫入《沃諾克報告》。為什么是14天?相關研究者認為,14天后,中樞神經系統開始發育,胚胎可能會感受到疼痛。

目前,已有十多個國家將“14天規則”寫進法律或倫理指南。2021年5月,ISSCR發布更新版《干細胞研究和臨床轉化指南》。《指南》放寬了14天的限制,允許在特殊情況下,一些研究者可以向所在國家監管部門申請研究發育14天后的人類胚胎,但未明確規定培養天數的上限,這帶來了潛在的倫理風險。

新版《指南》提到了對人類胚胎模型的監管,如果模擬的是特定發育階段或特定的胚胎結構,而非完整胚胎或胎兒的持續發育,經相關監管委員會評估后,可免于專門的科學和倫理監督程序。傅劍平參與更新了新版《指南》。他對《中國新聞周刊》說,彼時,工作組都沒想到人類胚胎模型的研究進展如此之快。“新版《指南》增加了對人類胚胎模型的管理條件,但并不全面,只是提出,如果人類胚胎模型包括完整的細胞譜系,科學家在設計實驗時要格外小心,并需證明研究的合理性。”

“14天規則”明確限制的是受精后的人類胚胎體外培養。不少國內外相關研究者認為,胚胎模型只是類胚胎,不受其監管。有學者提出,在人類胚胎模型不斷發展的當下,業內需要就“什么是胚胎”達成一致。“只能由精子和卵子結合產生,還是只需要有相同的細胞類型或者結構,抑或是發育的潛力?”

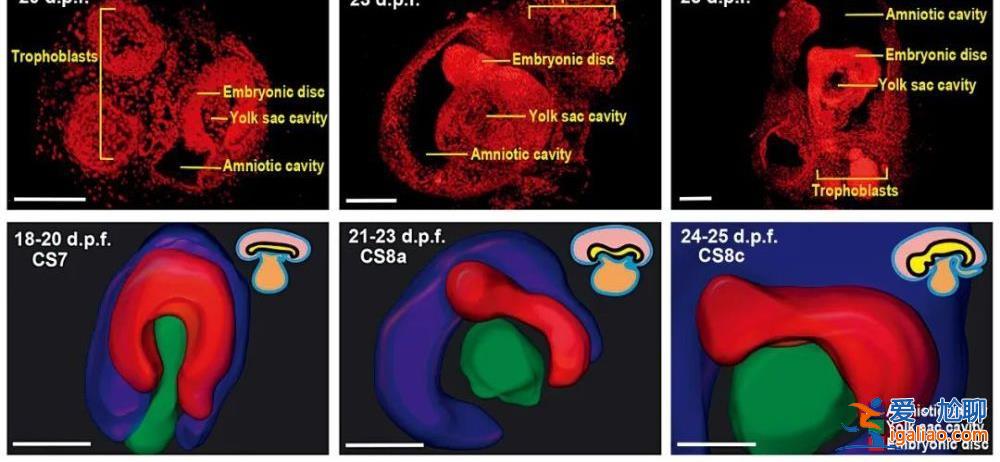

體外培養食蟹猴胚胎雙光子三維重構及示意圖。 圖/昆明理工大學靈長類轉化醫學研究院

“如果回到5年前,我對人類胚胎模型的監管看法可能跟很多研究者相同。”傅劍平對《中國新聞周刊》說。但近5年,越來越多實驗室投入研究,人類胚胎模型已成為發育生物學和干細胞生物學中最火熱的領域,這讓他變得更為謹慎。他認為,如果胚胎模型和人類的自然胚胎有一樣的細胞及一致的細胞三維結構,盡管目前生成方式上仍有差異,從倫理和管理角度看,胚胎模型和自然胚胎應受到同等看待和管理。但業內并未就此形成共識。

短期內,人類胚胎模型在體外存活的時間超過兩周,在技術上仍是難題。漢納描述說,制作一個人類胚胎模型,不僅讓它發展到第14天,還要具備胚胎應有的所有特征,并且羊膜腔、中胚層、下胚層、滋養層都在正確的位置,這是目前該領域的一個挑戰。他在預印本中提到,目前胚胎模型存活到第14天的比例很低。

但從長遠看來,超過14天的人類胚胎模型研究是一個必然趨勢。漢納在回復《中國新聞周刊》的郵件中明確提到,創建這些胚胎模型的終極目的,是為了在培養皿中生成由干細胞分化的器官,因此他們必須了解人類胚胎如何形成器官,這往往發生在胚胎發育的第7~35天。

受訪研究者認為,避免倫理爭議的一種辦法是,科學家在設計模型時,構建不完整細胞譜系的類胚胎,比如,不加入會發展為胎盤的滋養層細胞,明確實驗目的并非是“造人”。在傅劍平看來,這是胚胎模型能繼續發展、同時能通過倫理審查的唯一途徑。“用工程的手段來控制和調節胚胎模型的發育,做一些更有實際意義又不超越倫理限度的工作。”傅劍平說。

傅劍平認為,ISSCR出臺的《指南》只是行業指導規范,更重要的是,各國政府部門和研究資助機構要盡快出臺相關管理政策。“研究倫理方面的政策一定要跟上,規劃好倫理紅線,而且要非常嚴格地執行,這對人類胚胎模型研究的可持續性非常重要。”傅劍平說。