希望的田野丨“牛書記”變成創業者 嘎查的致富路越走越寬?

“今天是個好日子,我們兩位嘎查的老書記,帶著瑪拉沁艾力的團隊,來到了上海,我們的事業即將從這里開始。加油!”9月中旬,內蒙古自治區通遼市東薩拉嘎查黨支部書記吳云波與團隊成員發布了一條短視頻,視頻中吳云波穿著民族服飾,帶著團隊成員為即將開業的“嘎查之路”餐廳做著最后的準備工作。

吳云波不僅是一名村干部,同時還是帶領牧民致富的“牛人”和“網紅村書記”,也是把科爾沁牛肉帶上全國兩會的人。2013年,他帶領當地200多戶牧民成立瑪拉沁艾力養牛專業合作社,十余年來帶動了周邊22個嘎查村的130戶貧困戶脫貧。

東薩拉嘎查牧民、合作社股民,今年已經81歲的王額日敦朝格圖告訴記者:“吳書記經常說的一句話就是,‘在致富道路上一家也不能落下’,現在嘎查的生活越來越好了,家家都有小汽車,跟城市里生活相比也不差啥。”

如今,已經成立十余年的瑪拉沁艾力養牛專業合作社,已發展成一個覆蓋養殖、屠宰到深加工的全產業鏈合作社,總資產從最初的550萬元增加到7000萬元,207戶入社群眾累計分紅達到1200多萬元,嘎查的致富路越走越寬。

東薩拉嘎查黨支部書記吳云波 。受訪者

全體村民選出的“牛書記”帶頭創業致富

9月底的扎魯特草原,草地已經開始泛黃,起伏的草甸一直延伸到天邊,東薩拉嘎查就位于大草原的環抱之中。巴彥塔拉蘇木東薩拉嘎查,地處內蒙古自治區通遼市扎魯特旗南部,距離扎魯特旗一個多小時的車程。東薩拉嘎查是一個蒙漢相融的民族村,蒙古族占總人口的90%左右。

由于地理位置偏僻,交通十分不便,靠天吃飯的東薩拉嘎查是全蘇木最窮的地方。回想幾十年前的東薩拉嘎查,用牧民們的話來說“用一個‘窮’字都無法形容。”嘎查自然條件差、老百姓的生活困難、草原也破壞得厲害。雖然過去村民們也是靠賣牛肉生活,但只是零散地去買賣,質量好卻賣不上價錢,而且由于不科學的放牧種植方式,經常導致草場退化、莊稼絕收。而如今的東薩拉嘎查已經蛻變成為遠近聞名的小康村。

這樣的巨大變化離不開嘎查的黨支部書記吳云波。吳云波出生于1979年,回憶起幾十年來嘎查生活發生的巨大變化,他深有感觸。

吳云波小時候家里非常貧窮,在上個世紀八九十年代,學校里還是用牛糞燒爐子,家家戶戶還都是土房子,一點也不暖和,吳云波幾乎是在這樣艱苦的條件下度過了青少年時期。

自幼便與牛群為伴的吳云波,憑借著他敏銳的頭腦和不懈的努力,在嘎查里最先致富。2009年,他被全體村民推選為村主任,3年后又被推選為嘎查黨支部書記。“2009年,嘎查人均收入只有5000塊左右,80%村民住的還是土房。當時生態環境也特別差,嘎查全體牧民的牛才有500多頭,耕地還經常受災。”吳云波接受上游新聞記者采訪時介紹:“我生在草原,長在草原,就想為大家辦點實事。”

吳云波上任后,如何能讓村民走出貧困,成為他日思夜想的難題。他組織嘎查的黨員、村民代表,研究達成共識:依靠政府補助不是長久之計,我們不能總是靠上級“輸血”,我們要自己“造血”。

2013年8月,吳云波發起、黨支部牽頭成立了瑪拉沁艾力養牛專業合作社,帶動農牧民以土地、草牧場、牲畜等資產折價入股合作社,實行“黨支部+合作社+基地+牧戶”的發展模式。

東薩拉嘎查村民烏力吉是合作社副理事長,也是合作社成立之初的骨干成員。吳云波曾多次動員烏力吉一起參與創立合作社,吳云波講述其夢想就是帶領村民共同致富之后,烏力吉被吳云波的夢想打動。烏力吉表示:“我是土生土長的嘎查人,是一名共產黨員,我明白什么叫責任,什么叫義務,輪到我們這一代人建設家鄉了,不能逃避。”

瑪拉沁艾力養殖基地動土那天,吳云波在工地上插了一面黨旗,“我們要讓瑪拉沁艾力的黨旗永不褪色。”這張照片就掛在瑪拉沁艾力的會議室內。

合作社成立后,村民沒人敢入股,吳云波便挨家挨戶地介紹規模化養殖的好處,還第一個入股,把自家的108頭牛趕進牛舍。此后全嘎查207戶村民加入了合作社,入社率達90%以上。

“牧民變股民,股民再就業變工人。”就這樣,在吳云波的帶領下,東薩拉嘎查走向了致富之路。合作社開張后的第一年,就給村民分紅八十多萬元。合作社經理烏力吉回憶:“第一年特別難,我們自己也沒想到能拿分紅,我記得特別清楚,分紅之后我們都沒忍住,大哭了一場。”

內蒙古瑪拉沁艾力農牧業發展有限公司。上游新聞記者 張瑩 攝

嘎查的致富路越走越寬

吳云波和團隊成員們也意識到,單純靠經營育肥牛,合作社利潤增加空間有限,要想讓老百姓真正富裕,還必須要全產業發展。

2014年,合作社新建了飼草料基地,次年成立奶制品廠、餐飲公司和牛排店。2017年,合作社又成立了集“養殖—加工—銷售—配送”為一體的專業化公司,采用先進生產工藝,加工牛肉干、高檔冷鮮肉等產品,同年在通遼、寧波、煙臺等地建立直營中心。

2019年,線下的銷售不景氣,為了解決村里牛肉滯銷難題,吳云波又把目光對準了短視頻和直播帶貨。

視頻中,吳云波穿著藍色蒙古袍,用一口不太流利的普通話向網友們介紹著自己家鄉,也用鏡頭向網友展示草原的遼闊美景。他還鼓起勇氣走進直播間,嘗試以做直播的方式,向粉絲面對面帶貨。吳云波回憶:“第一次做直播,那是我一生都難忘的經歷。臉紅、心跳、說話磕磕巴巴、眼睛也不知道往哪里看,鬧了很多笑話。”

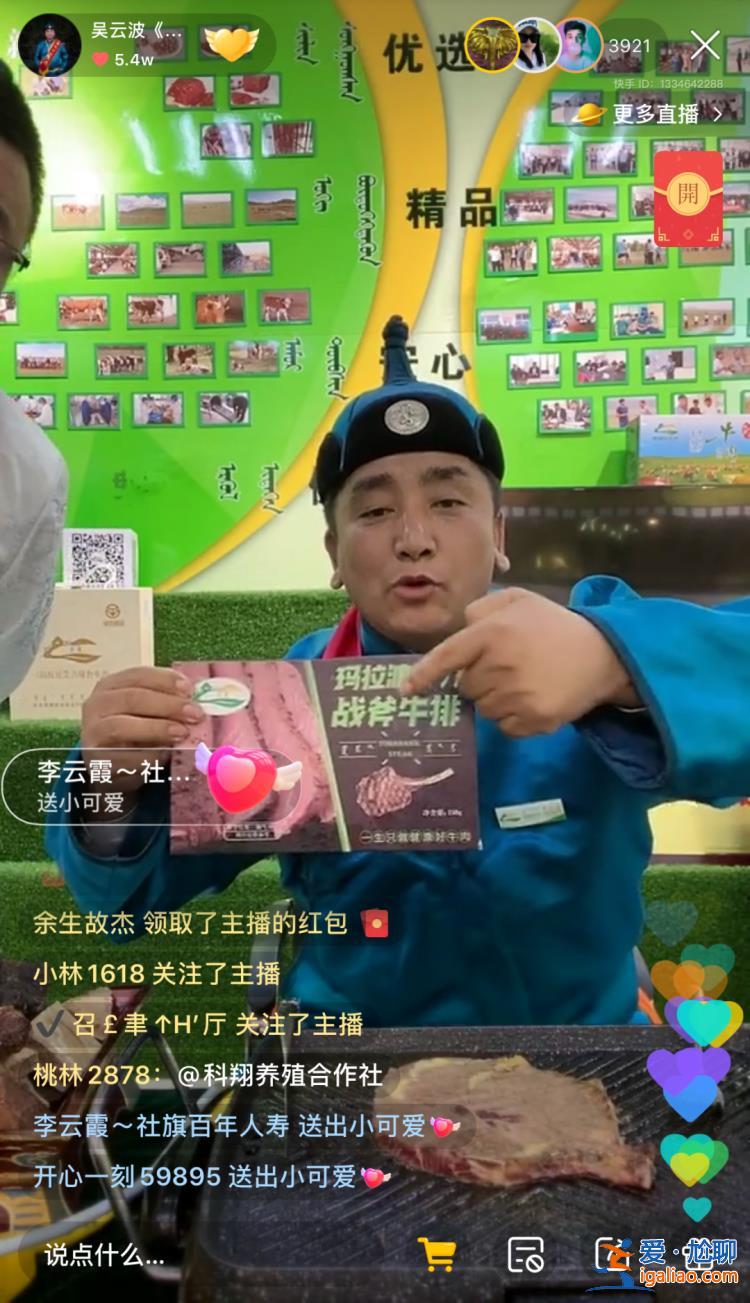

吳云波在直播。網絡截圖

在直播間,吳云波穿著藍色蒙古袍,用一口不太流利的普通話向網友們介紹著自己家鄉的牛肉,“購買我們的產品絕對不會后悔,我們可以結拜成安答,可以約定好,在最美的季節來到草原作客。”開通直播以來,很多網友見識了真正的牛肉串、牛肉干制作過程,吳云波成為擁有上百萬粉絲的“網紅村書記”,市場銷路一下子打開了。

吳云波告訴記者:“創業過程中有無數個困難,缺人才、缺資金,有時候我會把自己關在房間里冷靜一下,我想的是不能讓老百姓的血汗錢打水漂,必須要干好。”

2023年,合作社又新建了牛羊肉深加工廠。今年9月中旬,位于上海環球港的合作社餐飲店“嘎查之路”正式營業。餐飲店開業前,吳云波與團隊成員發布了一條短視頻,“今天是個好日子,我們的事業即將從這里開始。加油!”

“通過這11年的努力,我們已經形成了一個從飼料種植、肉牛養殖到屠宰、深加工、銷售一體的全產業鏈合作社,完全實現了從養牛到餐桌終端的‘一條龍’發展。現在我們又從嘎查來到上海,致富路越走越遠,越走越寬。”吳云波說。

如今,瑪拉沁艾力養牛合作社總資產規模從起初的550萬元發展到現在的7000萬元,而且還在養殖、育肥、屠宰、加工、銷售的過程中實現了全程食品安全管控,207戶入社群眾累計分紅達到1200多萬元。

81歲的王額日敦朝格圖講述生活發生翻天覆地的變化。上游新聞記者 張瑩 攝

生活發生翻天覆地的變化

東薩拉嘎查村民、合作社股民,今年已經81歲的王額日敦朝格圖告訴記者:“吳書記經常說的一句話就是,‘在致富道路上一家也不能落下’,現在嘎查的生活越來越好了,家家都有小汽車,跟城市里生活相比也不差啥。”

王額日敦朝格圖介紹,過去村里都是土房、土路,而現在全部變成了大磚房、水泥路。“2000年左右,從嘎查外出十分麻煩,全都是土路,外出全依靠步行,一走就是半天,而現在路修好了,同樣的路程只需要幾十分鐘。”

“我這么大歲數還有公司了,入股合作社之后,每年也都能拿到分紅,吳書記還在網上推銷我們嘎查的牛肉。現在家家戶戶都有電視、洗衣機、熱水器等大家電,這在過去想都不敢想。”

王額日敦朝格圖介紹,村里還修建了村民廣場,大家可以在此休閑、健身、跳舞,還可以在這里參與文化活動、閱覽各種圖書。其兒女也沒有再外出務工,而是留在家鄉繼續務農、養牛,前幾年家里還買了小汽車。“小汽車現在在嘎查也不再是稀罕物件,幾乎家家戶戶都有。”王額日敦朝格圖說。

如今,去嘎查的路四通八達,一輛輛貨車載著牛羊沿著瀝青路駛向遠方,草原深處的居民日子愈發富足。“現在村里的路修好了,畜牧業、旅游業也跟著好起來了。2022年我們嘎查人均收入超過3萬元,家里大件家電、電熱炕等一應俱全,基本上跟城市的樓房差距不大了。”吳云波滿臉自豪地說。

不僅如此,為了鼓勵更多嘎查的年輕人回鄉創業,合作社設立了股份激勵政策,同時還有工資待遇保障等。現在,東薩拉嘎查村黨支部、合作社里大學生的占比達到了60%。

“這些成績來自于政府引領、老百姓的團結,還有合作社骨干們努力。”吳云波說,“瑪拉沁艾力在蒙文中是‘牧民之家’的意思,每年我們全體村民都要拍一張全家福,希望未來合作社可以變成更多人致富路上溫暖的家。”

上游新聞記者 張瑩

編輯:徐遠哲責編:范永松審核:官毅