爆火的《三十而已》,撞出多少真實的共鳴與殘酷??

場地理論

103010:大人的自信是房子給的。

?寫作|趙靈兒?003010特邀作家

103010燃爆了,也擊出了人生的許多共鳴。

從播出到大結局,微博熱搜,Tik Tok刷屏不斷,無論事業線,感情線,生活線,拿起就有障礙。差不多這個年齡的女性,都能在劇中代入自己,找到共鳴:做母親的焦慮,做全職太太的焦慮,中產階級的焦慮,想發財的焦慮。

從安于現狀到大城市生活的艱難,再到拼命跨階層,它所暗指的社會問題都被現實擊中了要害。

房子是必需品。

看這部劇最強烈的一個感受就是,房子對于一個30歲的人來說真的太重要了。

無論是對家業把握得很好的妻子、上海人鐘、上海的奮斗青年,還是每部影片結尾出現的煎餅攤妹妹,每一個人物都可以投射到現實社會中,他們的生活都反映在每一棟房子里。

?情節中最接近你我的三個人

鐘,上海人,不愁吃不愁住。她的房子給了她生活和選擇的信心。對于絕大多數在一線城市打拼的年輕人來說,一套房子可能就是他們奮斗的終點,而鐘從一開始就是出生在終點。

王曼妮出生在一個小鎮,有一個普通的家庭。在“大床”和“小鎮房”中,她堅定地選擇了前者,頂著巨大的壓力堅持留在上海。

然而,小城鎮容不下靈魂,大城市容不下肉體。房東打電話把房租漲到8500元,她不想搬。她賺的錢一半用來養地主。對于沒有房子的她來說,真正可怕的是心中的漂泊感,這種漂泊感永遠無法在這個城市扎根。大城市的美好在她面前只是虛幻。

?城市大,生活小。

一個城市的歸屬感,永遠來源于房子。一個城市只有有了自己的房子,才算真正在這個城市立足。

而且,越是中產階級家庭,對房產的需求越強烈。

顧佳,一個典型的中產階級,住在上海望江的豪宅里。自己的煙花公司盈利,夫妻和睦,兒子可愛,已經滿足了很多人對美好生活的向往。她的豪宅,一句“我住君悅府”,就能讓幼兒園家長眼前一亮,要微信。

“30歲的時候,好像突然之間,所有人都會著急買房,攢錢,生孩子所有這些東西統稱為厚祿。”

?顧佳在劇中實現了無數女性的幻想。

只有三十。歸根結底,房子是最能放松焦慮的。很多時候,房子是成年人的退路,是最大的安全感來源。盡早買房,讓自己過上更有保障的生活,然后開始探索更多的生活可能性,也可以開始仰望更高的地方。

2住宅鄙視鏈

生活就像一個萬花筒,有無數鄙視和嫉妒的鏈條。

鐘住在的君悅大廈,在君悅大廈的物業工作,而則在君悅大廈底層的一家奢侈品店做銷售員。雖然同在一棟樓,但他們的班級形成了鮮明的對比。

當王曼妮第一次來到顧佳的門前,看到精致先進的電梯間時,她對自己說:這里有更好的生活。然而,這顯然不是顧佳心目中的理想生活。

?望你很好奇,進門后畏縮,不知所措.

在房地產行業,心照不宣的隱形“鄙視鏈”無處不在。

顧佳和丈夫一起為上海陸家嘴的江景公寓換牙,以為自己可以成為更高的階層。然而,當她看到同一棟樓的王太太家的三層樓屋頂跳起來時,卻驚訝得笑得合不攏嘴。

可見,即使住在這棟樓里,也不一定要擠進同一個班。這座建筑也有一系列的蔑視。豪宅越豪華,風景越好,越貴。

住在頂樓的王太太第一次見到顧佳,問她住在幾樓。畢竟這棟樓的房價會隨著樓層上漲。王夫人家住在全樓房價最貴,視野最好的頂<愛尬聊_百科知識>樓,而且是三層復式,價格至少上億。

?見多識廣的顧佳的嘴巴也變成了O型。

當然,這種差距不僅僅是十幾層樓的價格差,它的核心是資源。看似衣食無憂的中產階級,卻還在反復焦慮,因為他們還沒有真正的資源和話語權。

核心資源是老婆圈子里的人。一封介紹信解決了孩子,顧佳幼兒園的招生問題,一張天堂煙花的單子支撐了顧佳整個公司。

作為新中產階級的顧佳,即使在這個社會的中上層,也過著大多數人羨慕的生活。但對她來說,想要前進,面臨的是更高更厚的階級壁壘。

?富婆的朋友圈也有鄙視鏈。

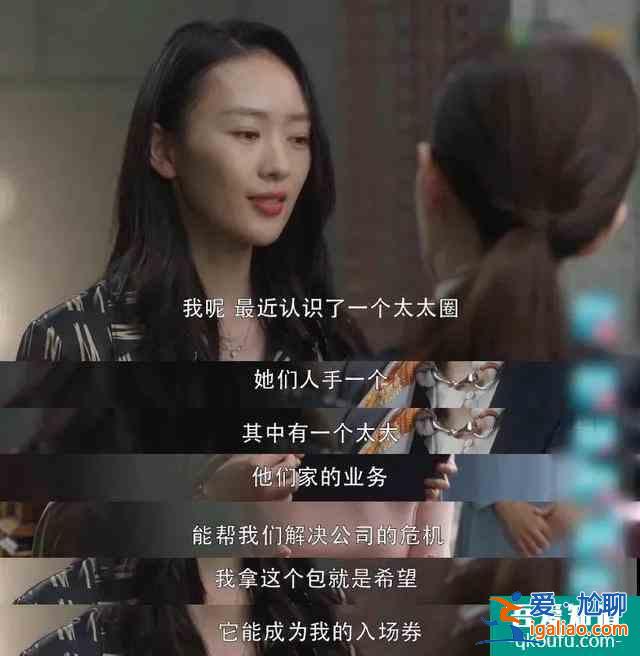

長袖善舞的顧佳,她總有敏銳的嗅覺找到“向上”的敲門磚。顧佳迫切想升入太太圈,好幫丈夫的煙花公司打開局面。尋求更多機會,換更大的房子,更高的樓層,獲得更高的社會地位。對于中產階級來說,房子就是最好的捷徑。房子不僅是資產的保障,更是撬開資源與圈層的鑰匙。

當大家的注意力集中在太太圈的愛馬仕包包比拼的時候,不容忽視的一點是,是這套江景豪宅給了顧佳走進太太圈下午茶的資格與機會。

?所謂運氣就是付出數倍的努力

沒有這套房子提供的圈層機會,一切都是空談。房子的保值增值能力只是基礎,背后潛藏的圈層財富才是真正的價值。對于中產而言,房產投資的思維要放得更長遠一些。

3 學區的焦慮

▽

更激起共鳴的燃點,是中產家庭的教育問題,我們看到了家長為孩子爭奪“教育資源”的人間真實。

作為母親,顧佳最大的渴望就是把孩子送到上海頂級的國際幼兒園。為此,她不惜在老公創業初期,資金并不充裕的時候,背負巨額貸款購置學校對面的豪宅。

?孩子是父母勇往無前的鎧甲

一向高傲的顧佳為了能讓孩子上好學校,放低身段花式討好學校校董夫人王太太。

為了兒子幼兒園的推薦信,把自己的拖鞋給王太太穿,讓她舒服走下樓梯,而自己則選擇赤腳走下21樓,并不畏艱難給對方搞定了小行星的命名權。

用顧佳自己的話說,這是她“做母親的修行”。

“我出月子的那天,我忽然發現,顧佳已經死了,活下來的是許子言的媽媽。”顧佳的這句話戳中許多父母的心:為了給孩子最好的,誰不是為了孩子拼盡全力?

?每個當媽的都是狠角色

“我是媽媽,我要愛馬仕,我要給孩子最好的教育”這樣的拼盡全力,折射出當今社會一個普遍的現象:育兒焦慮。

作為母親,她在兒子身上埋下階層流動的種子。流動的跳板,正是爭得頭破血流的教育資源。

幼兒園面試,不僅考核小朋友,還要求父母英文交流。好的教育本是為了階層躍升,但資源的瓜分又反向考核父母階層。

中產階層,歷來是階層焦慮最強的一群人。向上千難萬難,向下一步之遙。

?顧佳詮釋了當媽也是一種修行

很多人對顧佳這個角色心有戚戚。大概是在她身上,大家既看到了生活中最常見的那種階層流動——工薪階層到中產階層;又有中產階層繼續往財富階層躍遷的巨大屏障。

學區房一直是房地產市場里一個繞不開的詞匯,中國人的信念感里講究,要給孩子我擁有的最好的,它意味著家長對孩子的拳拳期待。

在現實生活中,又不知道有多少人,擠破腦袋,就為了孩子不輸在起跑線上,上一個好學校。

投資客眼里,學區是炒房最佳利器;開發商眼里,學區是宣傳賣點。總得來說,無論如何,學區房的輝煌一時半會兒是不會落幕的。

?學區房是教育資源的集中場景

對于房子,中國人的感情如信仰般堅定。理性來說,它是保值增值的重要手段,感性地說,它是我們每個人最珍貴的歸屬。于下,一套房子是家庭安全感的來源,于上,它是打開圈層更上一層樓的關鍵鑰匙。

顧佳有了這套黃浦江邊的房子,成了孩子入學的敲門磚,更是開發圈層的敲門磚,也是行走在社會之上的身份象征。通過樓上的王太太,顧佳成功打進魔都頂級富太太圈內部,不僅掃除小孩上國際幼兒園的入學困難,更拯救了家里的生意,圈層的重要性不言而喻。

即使無數人在計算租售比,計算房價的漲跌,但最終都敵不過我們對房子的現實需求。因此,房子該買還得買,趁早買,因為這是我們每個人安身立命之所,命中注定的需要。